perio歯周病治療

歯周病とは

歯周病は、歯垢や歯石に繁殖する細菌が歯ぐきに炎症を引き起こし、やがて顎の骨までジワジワと破壊していく恐ろしい病気です。

日本人の成人のうち80%近くの人が歯周病にかかっているといわれ、歯を失う大きな原因にもなっています。しかし、歯周病のかかり始めは自覚症状がほとんどないので、気づいた時には症状はかなり進行していることも。さらに歯周病の原因菌が、誤嚥性肺炎や心疾患、脳梗塞など全身に重い病気を引き起こすリスクを高めることもわかってきました。

歯周病セルフチェック

歯周病の原因

歯周病は細菌による感染症です。細菌が歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌の塊を作り、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)の奥深くにまでたまっていきます。歯垢1mgあたり10億個ともいわれる細菌が繁殖し、歯の周辺組織を毒素で破壊していきます。

歯周病治療の基本は歯垢の除去に尽きます。歯垢がさらに固くなって歯石になると歯磨きでは取り除けないので、歯垢も歯石もプロによるクリーニングでしっかり除去しましょう。

また、糖尿病の方、タバコを吸う方は歯周病が重症化しやすいことが知られています。意外なところでは、強い力で噛みしめる“食いしばり”が顎の骨に大きな負担をかけ、歯周病を悪化させることもあるので注意が必要です。

全身疾患と歯周病

歯周病は、歯ぐきや顎の骨だけにとどまらず、全身疾患の発症や悪化にも深く関係しています。歯周病の原因菌が出す毒素は血流に乗って全身を巡り、誤嚥性肺炎・脳血管疾患・心疾患・糖尿病・認知症・早産・低出生体重児・骨粗しょう症のリスクを高めます。 反対に歯周病をきちんと治療すると糖尿病も改善されるという研究報告があり、このことからも全身疾患と歯周病は相互に影響を与える関係性があることがわかります。

歯周病が関係している疾患の数々

- 心臓病(動脈硬化)

- 脳卒中

- 糖尿病の悪化

- 肺の病気(誤嚥性肺炎)

- 早産・低体重児出産

- 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

当院で行っている治療

(基本治療)

ブラッシング指導

歯周病の予防・治療の基本は、毎日の「歯磨き」。ところが、正しい方法でブラッシングしなければ、歯垢をきちんと取り除くことはできません。

ある調査によると、歯垢の除去率は歯ブラシのみで約60%ですが、デンタルフロスや歯間ブラシの併用で90%近くにアップするそうです。

そこで当院では、患者さまの歯並びやお口の状態に合わせた歯ブラシや歯間ブラシなどのケア用品の選び方・使い方や、効果的なブラッシング方法をアドバイスいたします。

スケーリング・

ルートプレーニング

歯垢(プラーク)や歯石は毎日の歯磨きでは完全に取り除くことはできません。

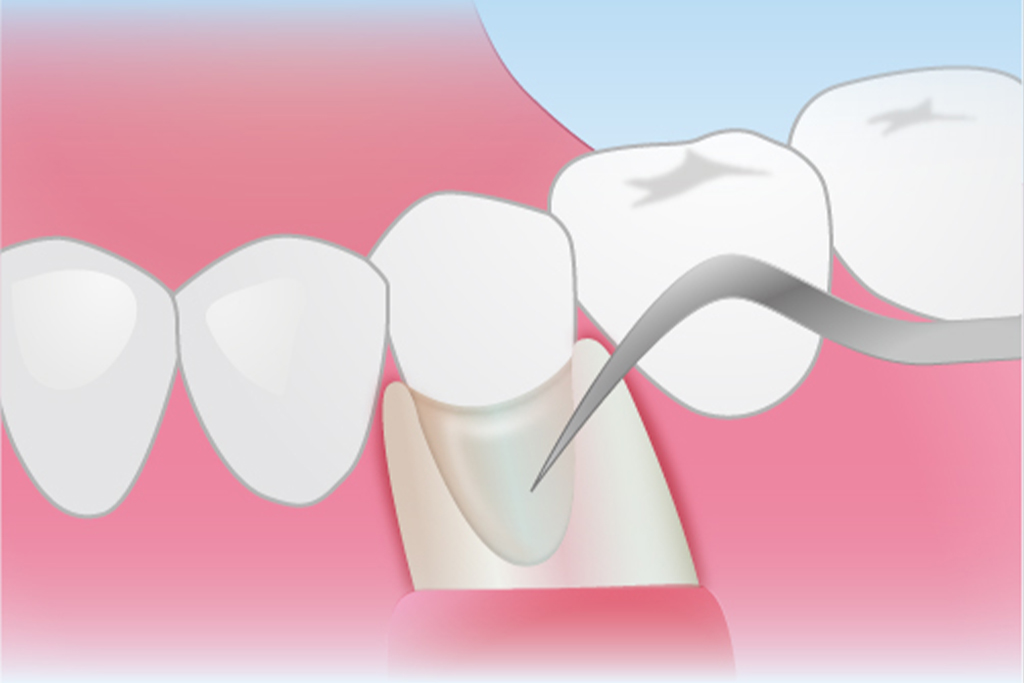

特に歯石は石のように固いので、取り除くには歯科衛生士に「スケーリング」という処置をしてもらうしかありません。

歯周ポケットの奥深くにたまってしまった歯垢や歯石は、麻酔と専用の器具を使用して取り除く「ルートプレーニング」という処置が必要になる場合があります。

やや大掛かりな処置ですが、歯根にこびりついた歯垢や歯石をごっそり取り除いて表面を磨き上げるので、歯垢が付きにくくなり歯周病の改善も期待できます。

かみ合わせの調整

歯をグッと食いしばる方は、歯周病が重症化しやすい傾向が見られます。かみ合わせの力が強すぎると、歯を支える組織に過度な負担がかかるためです。そこで、負担を和らげるのにかみ合わせを整えたり、マウスピースを使用することがあります。

また、歯がグラグラしていて食事がとれない、歯磨きができないなど日常生活に支障が出ている場合には、歯を安定させる処置を行います。

歯周外科手術

重度の歯周病の場合、ここまで紹介した基本的な治療を行っても改善されないケースがあります。

その場合、歯周外科手術も視野に入れることになります。

フラップ手術

歯周ポケットの奥深くなど、基本的な治療で取り除くことが難しい場所にたまってしまった歯石は、フラップ手術で取り除きます。

まずは歯ぐきを切開し、歯垢や歯石を取り除きます。その後、歯の表面を徹底的に消毒・除菌し、歯ぐきを縫合したら手術は終了です。

当院では、術後の痛みを軽減し短期間での回復を考え、歯ぐきの切開をできる限り小さく抑えながら、微細な部分にも配慮した手術を行っています。

*すべての症例で行える手術ではありません

歯周組織再生療法

歯周病が進行すると歯を支える歯ぐきや骨が失われていきます。歯周組織再生療法は、その失われた組織を再生・回復させる治療です。この治療で、重度の歯周病でも歯を残せる可能性が出てきます。

歯周組織再生療法をご希望される場合には、まず歯科用CTで歯周組織がどのくらい破壊されているかを診断し、いくつかある治療法から適切な治療法を決定します。組織の状態によっては、いくつかの再生療法を組み合わせて治療を進めます。

- 治療薬(リグロス、エムドゲイン)による治療

リグロスやエムドゲインは、細胞を増やす成長因子が含まれる治療薬です。この成長因子を利用して、破壊された歯周組織を再生します。同じ成分は、やけどや床ずれなどの治療ですでに広く用いられています。

まずはフラップ手術で歯石などをきちんと取り除きます。その後、破壊された歯周組織に治療薬を塗布して歯ぐきを縫合し、再生を待ちます。

- GTR法 (歯周組織再生誘導法)

破壊された歯槽骨や歯根膜の再生を誘導する治療法です。

同じ「歯周組織」といわれますが、歯ぐきと歯槽骨では回復するスピードは異なります。そこで、骨が失われた部分をメンブレンという特殊な膜で覆います。その膜が骨の回復に必要なスペースに歯ぐきが入り込まないように防御して、骨の再生を誘導します。

- 骨移植術

歯を支える骨(歯槽骨)が破壊されてしまった部分に、自分の骨や人工骨を移植して再生を促す治療法です。自分の骨を使う場合は、移植用の骨を取り出す手術を別に行います。

移植した骨が歯槽骨と結合しないこともあるので、そのようなリスクも含めて事前に骨移植が有効かどうかを検討することが大切です。

メンテナンス

歯周病の治療が完了した後、清潔なお口や良好な状態を維持していくためには、歯磨きや歯間ブラシなどを適切な方法で使うセルフケアが欠かせません。

あわせて歯科医院での定期的なメンテナンスで歯周病の再発を防ぎましょう。

当院では日本歯周病学会の歯周病専門医と歯科衛生士が、患者さまのお口のデータに基づく患者さま専用の「歯周病予防案」をおつくりします。患者さまの大切な歯を、プロによる歯周病ケアでサポートします!